파킨슨병(Parkinson’s disease, PD)**의 최신 치료법(2024–2025 기준)을 전문가 관점에서 구체적·상세하게 정리한 글입니다. 최신 임상시험 결과·승인 정보·기전·적응증·임상적 고려사항을 근거로 설명하며, 각 핵심 주장에는 최신 근거(논문·회사·학회 발표)를 인용합니다.

1) 새로운 경구·경피 약물 — Tavapadon (D1/D5 부분작용제)

-

기전: D1/D5 수용체를 선택적으로 부분 활성화하여 도파민 신호를 보완 — 특히 초기 PD에서 레보도파 의존도를 낮추는 목적.

-

임상 근거: 2024년의 여러 대규모 위약대조 3상(TEMPO 시리즈)에서 tavapadon은 초기 파킨슨병 환자의 운동 기능을 개선했고(주요 평가점수 MDS-UPDRS 기준), 안전성 프로파일은 양호하다는 탑라인 결과가 발표되었습니다. 회사는 2025년 규제 제출을 목표로 자료 정리 중입니다.

임상적 함의: 초기 PD에서 레보도파를 대체하거나 보조할 수 있는 새로운 기전의 경구약으로 기대되며, 충동조절장애(impulse control) 등의 부작용 발생 여부가 관심사였으나 주요 보고에서는 큰 증가가 관찰되지 않았습니다. 다만 장기 효과·실제 처방 가이드라인은 규제 허가 이후에 확정될 전망입니다.

2) 흡입·펌프·지속주입 요법 — ‘연속 전달’의 현실화

-

Vyalev (foslevodopa/foscarbidopa): AbbVie가 개발한 **24시간 연속 피하(subcutaneous) 주입형 레보도파 전구체 제품(VYALEV™)**가 2024년에 미국 FDA 허가를 받았습니다. 무궁부작용(주입부 반응 등)은 보고되었으나, 임상에서 ‘off’ 시간 감소 및 ‘on’ 시간 증가 등 의미 있는 개선을 보였습니다. 이는 외과적 관(장간영양관)을 필요로 하는 레보도파 소장주입(LCIG/Duodopa)에 비해 비수술적 연속 전달 옵션을 제공한다는 점에서 임상적 의미가 큽니다.

-

흡입 레보도파 (Inbrija 등): 순간적인 ‘off’ 탈락시 빠르게 증상 개선을 기대할 수 있는 보조 옵션으로 임상에서 널리 사용됩니다.

임상적 고려: 연속주입은 약효 변동을 줄이고 삶의 질을 개선할 수 있으나, 주입부 관련 합병증과 장기간 안전성·비용·보험 적용 여부를 반드시 환자에게 설명해야 합니다.

3) 수술적 치료(신경조절)의 진화 — Adaptive(적응형) DBS

-

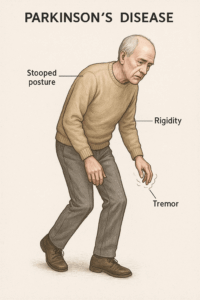

전통 DBS는 여전히 약물로 조절되지 않는 운동증상(진전·강직·운동완서)에 대해 매우 효과적입니다.

-

최근 진전: 전통적 상시(stimulation) 방식에서 뇌 신호(로컬필드포텐셜, LFP)를 실시간으로 측정해 스스로 자극 강도를 조절하는 adaptive(적응형) DBS가 상용화·승인되기 시작했습니다. Medtronic의 BrainSense 기반 adaptive DBS 시스템이 2025년 FDA·CE 등에서 허가를 받아 임상 적용이 확대되고 있습니다. 임상시험에서는 일부 환자에서 기존 DBS보다 부작용을 줄이면서도 운동증상 개선을 유지하거나 향상하는 결과를 보였습니다.

임상적 함의: 적응형 DBS는 전력을 절약하고 부작용(과자극 관련 증상)을 줄이며, 환자 맞춤형 자극을 가능하게 합니다. 다만 프로그래밍·데이터 해석·기기 비용 측면에서 센터 역량이 중요합니다.

4) 집중초음파(MRgFUS)·기타 비침습적 옵션

-

MR-guided focused ultrasound는 특정 뇌핵(예: 시상) 절제 효과를 나타내어 약물 불응성 진전(혹은 일부 떨림) 에 대해 비침습적 선택지로 사용됩니다. 적응증·적합 환자 선정·한쪽성 시술(양측 시술 시 안전성 확보 등)과 관련한 제한이 존재합니다.

5) 표적 분자치료: LRRK2 억제제 등 (유전형 맞춤치료의 출현)

-

LRRK2 유전자는 일부 가족성·산발성 PD에서 중요한 역할을 하는데, **LRRK2 키나아제 억제제(DNL151/BIIB122 등)**가 표적 치료 후보로 개발되고 있습니다. Denali/Biogen 공동 프로그램(DNL151/BIIB122)은 초기 임상에서 표적 약물농도·바이오마커 변화를 보였고, LRRK2 변이 보유자 대상의 Phase 2a BEACON, 조기 PD 대상의 LUMA(Phase 2b) 등 중대형 시험이 진행 중입니다. 이런 접근은 유전자형 기반의 정밀의학 사례로 주목받고 있습니다.

임상적 함의: LRRK2 변이가 확인된 환자는 임상시험 참여 가능성이 높고, 변이 양성자 대상 약물은 향후 ‘유전형 표적치료’의 표본이 될 수 있습니다.

6) 알파-시누클레인(α-syn) 표적 면역치료 — 항체·백신 접근

-

역사적 맥락: α-syn 집적이 PD 병태생리에서 핵심이라는 가설을 근거로 항체·백신이 개발돼 왔습니다. cinpanemab(BIIB054) 같은 항체는 임상에서 무효(효과 없음) 판정으로 중단된 바 있고(NEJM 보고), 일부 항체·백신은 목표단백질에 대한 표적결합 또는 바이오마커 변화를 보여주었으나 일관된 임상적 효과 확보에 실패했던 사례가 있었습니다.

-

Prasinezumab(Prothena/Roche): PASADENA·PADOVA 등 2상 분석에서 전체 1차종점은 충족하지 못했으나, 진행이 빠른 일부 환자군에서 운동 진행 억제의 ‘숫자적’ 이점이 관찰된 해석이 나오면서 2025년에 Roche가 3상 진입을 결정했습니다(계획·진행 중). 이는 면역치료의 완전 실패 선언을 다시 생각하게 하는 최신 동향입니다.

-

백신(예: UB-312 등): 능동면역(백신) 접근도 안전성·면역원성에서 초기 긍정적 결과가 보고되어 추가 연구가 진행 중입니다.

임상적 함의: α-syn 표적 치료는 여전히 연구 단계이며, 일부 신호(특정 하위군에서의 효과)가 보고되어 추가 대규모·장기 추적 임상시험이 진행 중입니다. 환자·가족에게는 ‘임상시험 참여’ 옵션과 기대·불확실성을 균형 있게 설명해야 합니다.

7) 줄기세포·세포대체요법 — 임상적 첫 성과 (iPSC)

-

교토(CiRA) 팀 등이 주도한 allogeneic iPSC 유래 도파민 전구세포의 Phase I/II 임상에서 세포 생착·도파민 생성의 영상·표지자 증거와 안전성(종양 형성 등 중대한 이상반응 부재) 보고가 나왔습니다(2025년 Nature/임상보고). 초기 환자들에서 운동 증상이 개선되는 신호도 관찰되어, 세포 대체 전략이 임상적 현실로 진입했다는 점에서 의미가 큽니다. PubMed+1

임상적 함의: 세포치료는 장기적 질병수정 가능성을 시사하지만, 면역억제(동종 이식 시), 수술적 이식, 비용·인프라의 제약이 큽니다. 향후 장기간 추적과 대규모 시험이 필요합니다.

8) 유전자치료(간단 요약)

-

AADC 유전자 전달(AAV2-AADC 등)은 레보도파의 변환 효율을 높이는 전략으로 소규모에서 안전성·효능 신호가 보고되었으나 파킨슨병 적응증으로 상용화된 제품은 아직 없습니다. (참고: AADC gene therapy는 소아 AADC 결핍증에서 승인된 사례가 있어 기술적 가능성은 입증되었습니다.)

9) GLP-1 계열과 ‘재사용 약물’ — 희망과 한계

-

**GLP-1 수용체 작용제들(예: exenatide, lixisenatide, liraglutide 등)**은 동물모델·소규모 임상에서 신경보호 가능성을 시사해 임상시험이 다수 진행되었으나, 대규모 3상(Exenatide-PD3 등) 결과는 **무효(주요 효능 미충족)**로 보고되기도 했습니다(2025년 Lancet/PubMed 보고). 일부 다른 GLP-1 계열 약물은 여전히 연구 중이나, 전반적 결과는 기대보다 신중합니다.

임상적 함의: 당뇨병·비만 치료제로 널리 쓰이는 GLP-1 약물을 PD 질병수정제로 바로 일반화하긴 어렵고, 특정 약물·용량·하위군에서의 추가 연구가 필요합니다.

10) Ambroxol(앰브록솔)과 GBA 표적 치료

-

기전: GBA 유전자의 결함은 PD 위험요인으로 알려져 있는데, Ambroxol은 GCase(글루코세레브로시다아제) 활성화·샤페론 효과를 통해 α-syn 축적을 줄이는 가능성이 보고되어 왔습니다. 초기 임상에서 **뇌·CSF 표적결합(타깃 엔게이지먼트)**은 확인되었고, 대규모 무작위 위약대조(ASPro-PD) 등 후속 연구가 진행 중입니다. 단 일부 후속 연구(예: 인지 관련 PDD 대상)에서는 임상적 유의성은 불분명한 결과도 있습니다.

11) 비운동 증상 치료(실무적)

-

정신증(환각): Pimavanserin(세로토닌 5-HT2A 길항제)은 PD 관련 정신병에 사용됩니다.

-

기립성 저혈압: Droxidopa 등 대안이 있으며, 비약물적 관리(수액·압박스타킹)와 병행해야 합니다.

-

수면·피로·인지문제: 다학제적 접근(운동·인지재활·약물 병행)이 필요합니다.

12) 임상시험과 유전자검사 — 언제 권유할까?

-

유전자검사(LRRK2, GBA 등): 가족력·발병형·연령 등 임상적 단서가 있을 때 권유를 고려합니다. 변이보유자는 LRRK2 표적치료·임상시험 참여 우선권이 생길 수 있습니다. 임상시험 참여는 최신 치료 접근(표적약·면역치료·세포치료)에 접근할 수 있는 주요 경로입니다.

13) 실제 진료에서의 고려사항

-

적응증·환자선정: 연속주입·DBS·세포치료 등은 환자 상태(시기·증상·동반질환)에 맞춰 다기관 협진이 필요합니다.

-

부작용·모니터링: 연속주입의 경우 주입부 감염, DBS는 감염·출혈·기기문제, 면역·유전자·세포치료는 장기 안전성 문제를 설명해야 합니다.

-

비용·보험: 최신 치료(세포·유전자·신형기기)는 비용·보험 적용 이슈가 커 현실적 접근성에 제한이 있습니다. 한국에서도 대형 센터 중심으로 접근성과 임상시험 기회가 늘고 있습니다.

14) 요약

2024–2025년을 관통하는 큰 흐름은 ‘증상 관리의 정교화’(지속주입·적응형 DBS)와 ‘질병수정 시도’(LRRK2 표적·α-syn 면역·줄기세포·유전자치료)의 병행입니다. 일부 후보(예: tavapadon, VYALEV, adaptive DBS)는 이미 임상·규제 단계에서 실질적 변화를 만들어내고 있고, 대규모 질병수정 시도들은 향후 수년 내 추가 결과를 통해 임상적 의미가 확정될 것입니다.